Der internationale Tag der Gewaltfreiheit: Bedeutung und Hintergrund

Der internationale Tag der Gewaltfreiheit wird jedes Jahr am 2. Oktober begangen, um die Werte von Frieden, Gewaltlosigkeit und Dialog zu fördern. Dieses Datum wurde gewählt, um an den Geburtstag von Mahatma Gandhi zu erinnern, einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, die für ihren Glauben an Gewaltfreiheit und zivile Ungehorsamkeit bekannt ist. Gandhis Philosophie hat nicht nur Indien in seiner Unabhängigkeitsbewegung geprägt, sondern auch weltweit zahlreiche Menschen inspiriert, für ihre Rechte und Überzeugungen auf gewaltfreie Weise zu kämpfen.

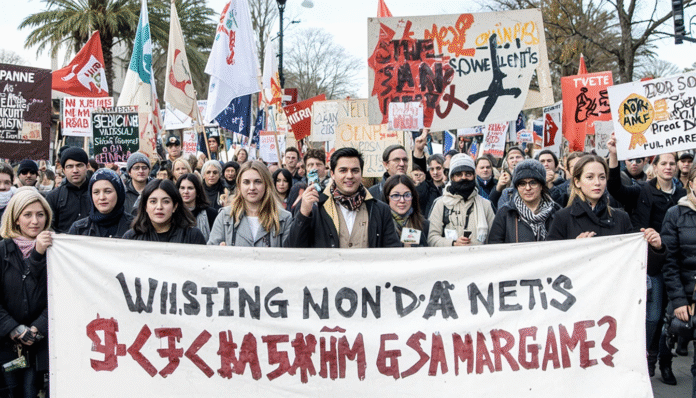

Die offizielle Anerkennung dieses Tages durch die Vereinten Nationen im Jahr 2007 unterstreicht die globale Dimension der gewaltfreien Proteste und die Notwendigkeit, Frieden in verschiedenen Gemeinschaften zu fördern. Die Idee hinter diesem besonderen Tag ist es, mehr Bewusstsein für die Prinzipien der Gewaltlosigkeit zu schaffen und eine Plattform für den Dialog über friedliche Konfliktlösungen zu bieten. In vielen Ländern organisieren Menschen und Institutionen Veranstaltungen, um Gandhis Botschaft und die Praxis der Gewaltfreiheit zu fördern.

Ziel des internationalen Tages der Gewaltfreiheit ist es, die Menschen ermutigen, in ihren eigenen Gemeinschaften gewaltfreie Ansätze zur Konfliktbewältigung zu verfolgen. Dies geschieht durch Interviews, Diskussionspanels und Bildungsprogramme, die die Prinzipien von Gandhis Lehren in den Mittelpunkt stellen. Darüber hinaus wird auch die Bedeutung von Empathie, Mitgefühl und gesellschaftlicher Verantwortung hervorgehoben. In einer zunehmend polarisierten Welt ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns auf den Dialog konzentrieren und gewaltfreie Wege finden, um Differenzen zu überbrücken.

Mahatma Gandhis Erbe: Grundwerte des Friedens und der Gewaltfreiheit

Mahatma Gandhi, eine der herausragendsten Figuren des 20. Jahrhunderts, verkörperte die Prinzipien von Frieden und Gewaltfreiheit. Seine Philosophie basierte auf den zentralen Werten wie Wahrheit, Mitgefühl und Respekt. Diese Grundwerte waren nicht nur Grundlage für sein eigenes Leben, sondern auch der Motor für bedeutende soziale Veränderungen in Indien und darüber hinaus. Gandhis Anwendung von Gewaltfreiheit, bekannt als „Satyagraha“, zeigt, wie man durch passive Widerstandsformen soziale und politische Ungerechtigkeiten herausfordern kann.

Gandhias Ideen sind vor allem in einer Zeit wie der heutigen von Bedeutung, wenn Konflikte und Gewalt in vielen Teilen der Welt weiterhin bestehen. Seine Überzeugung, dass wahre Stärke in der Fähigkeit liegt, zu verzeihen und Missverständnisse mit Mitgefühl zu begegnen, ist ein aufrufender Aspekt seiner Lehre. In einer Welt, die oft von Spaltung und Hass geprägt ist, bieten Gandhis Prinzipien einen wertvollen Rahmen, um friedliche Lösungen für Konflikte zu finden und die menschlichen Beziehungen zu fördern.

Darüber hinaus fordert Gandhis Vermächtnis uns auf, über unsere persönlichen und kollektiven Verpflichtungen nachzudenken, um eine gewaltfreie Gesellschaft zu schaffen. Die Prinzipien von Respekt und Toleranz sind entscheidend für die Schaffung von Einheit in einer vielfältigen Welt. Indem wir Gandhis Lehren in unser tägliches Leben integrieren, ob im persönlichen Umgang, in den sozialen Bewegungen oder in der politischen Arena, können wir einen positiven Einfluss auf unsere Gemeinschaften ausüben.

Die Reflexion über Gandhis Philosophie führt zu einem tieferen Verständnis dafür, wie wir Konflikte konstruktiv angehen und die Gesellschaft als Ganzes transformieren können. Sein Erbe ermutigt uns, als Botschafter des Friedens und der Gewaltfreiheit zu agieren und die Herausforderungen, die uns derzeit beschäftigen, mit Klarheit und Mitgefühl anzugehen.

Aktuelle Herausforderungen und die Erosion gemeinsamer Menschlichkeit

In der heutigen Welt stehen wir vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die die grundlegenden Werte der Menschlichkeit, die Mahatma Gandhi so leidenschaftlich verteidigte, ernsthaft in Frage stellen. Globale Konflikte, soziale Unruhen und systematische Ungerechtigkeiten scheinen an der Tagesordnung zu sein. Diese Probleme manifestieren sich in einer Vielzahl von Formen, von militärischen Auseinandersetzungen bis hin zu ethnischen Spannungen, die einen tiefen Riss in dem könnten, was wir als gemeinsames menschliches Erbe betrachten.

Ein prägnantes Beispiel für die zunehmende Gewalt und den damit verbundenen Verlust gemeinsamer Menschlichkeit ist der anhaltende Konflikt, der in verschiedenen Regionen des Nahen Ostens und Afrikas herrscht. Hier sind viele Zivilisten unausweichlich betroffen, da wirtschaftliche Instabilität und willkürliche Gewalt das tägliche Leben dominieren. Diese Konflikte sind oft von tief verwurzelten historischen Spannungen geprägt, die einer friedlichen Lösung im Weg stehen. Darüber hinaus haben viele Länder in Europa mit der Zunahme von Xenophobie und Rassismus zu kämpfen, was zu einer Erosion des sozialen Zusammenhalts führt.

Darüber hinaus stehen wir auch vor immer drastischeren Herausforderungen, die durch die Klimakrise bedingt sind. Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel verschärft werden, führen nicht nur zu erheblichen menschlichen Verlusten, sondern werfen auch Licht auf die Diskrepanz zwischen verschiedenen sozialen Schichten und Nationen. Solche Krisen verlangen ein sofortiges kollektives Handeln und Dialog, um sicherzustellen, dass die am stärksten Betroffenen – oft die verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft – nicht allein gelassen werden. Die Erneuerung von Ghandis Prinzipien könnte hier entscheidend sein, um das Verständnis für die Bedeutung von Menschlichkeit und Frieden zu fördern und gleichzeitig die Dringlichkeit, Konflikte rechtzeitig zu lösen, zu unterstreichen.

Ein Aufruf zum Handeln: Gandhis Ansätze im modernen Kontext umsetzen

Der internationale Tag der Gewaltfreiheit erinnert uns nicht nur an die Prinzipien von Mahatma Gandhi, sondern fordert uns auch auf, aktiv und bewusst für Frieden und Gerechtigkeit in unseren Gemeinschaften einzutreten. UN-Generalsekretär António Guterres hat eindringlich dazu aufgerufen, sich von Gandhis Wahrheiten leiten zu lassen, um gewaltfreie Dialoge zu fördern und konstruktive Lösungen für Konflikte zu erarbeiten. Um Gandhis Philosophie der Gewaltfreiheit im modernen Kontext anzuwenden, müssen wir uns auf einige zentrale Ansätze konzentrieren, die wir in unserem täglichen Leben und in unseren Gemeinschaften umsetzen können.

Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist die Förderung eines offenen Dialogs. In vielen Gesellschaften gibt es Spannungen und Missverständnisse zwischen verschiedenen Gruppen. Der gewaltfreie Ansatz besteht darin, Räume für Diskussionen zu schaffen, in denen alle Beteiligten Gehör finden. Dies kann durch Workshops, Diskussionsrunden oder öffentliche Foren geschehen, die sich auf das gegenseitige Verständnis konzentrieren. Solche Plattformen ermöglichen es, Vorurteile abzubauen und einen respektvollen Austausch zu fördern.

Ein weiterer praktischer Ansatz besteht darin, gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien in Schulen und Bildungseinrichtungen einzuführen. Gemeinsame Projekte zur Förderung des Respekts, der Toleranz und der Empathie unter den Schülern können helfen, einen neuen Generation von Führungspersönlichkeiten heranzubilden, die auf den Prinzipien der Gewaltlosigkeit basieren. Darüber hinaus sollten Gemeinschaften ermutigt werden, friedliche Protestformen als Mittel der Meinungsäußerung zu nutzen, anstatt auf Gewalt zurückzugreifen.

Um Gandhis Vermächtnis in die Praxis umzusetzen, ist es entscheidend, dass jeder Einzelne proaktive Schritte unternimmt. Indem wir unsere eigenen Überzeugungen und Verhaltensweisen überdenken und Verantwortung für unser Handeln übernehmen, können wir in unseren alltäglichen Entscheidungen das Potenzial für einen positiven Wandel erkennen und fördern. Gandhis Ideen zur Gewaltfreiheit bieten einen wertvollen Rahmen, um die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen und zu einem harmonischeren Zusammenleben beizutragen.