Der Wandel zur digitalen Souveränität

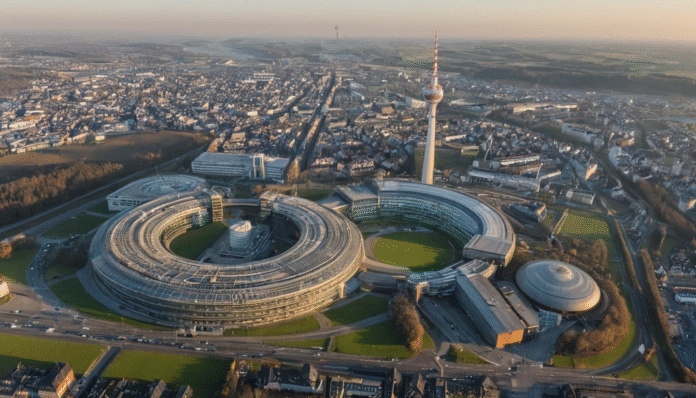

Digitale Souveränität ist ein Konzept, das in der heutigen vernetzten Welt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit von Institutionen, ihre digitalen Ressourcen und Daten eigenständig zu verwalten und Kontrolle über die Technologie zu haben, die für deren Funktionen notwendig ist. Für den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), der sich mit sensiblen Informationen befasst, ist digitale Souveränität von besonderer Relevanz. Der Gerichtshof ist darauf angewiesen, moderne Technologien zu nutzen, um mit den Herausforderungen der globalen Justiz umzugehen, ohne von externen Anbietern abhängig zu sein.

Ein zentrales Ziel der digitalen Souveränität ist die Reduzierung dieser Abhängigkeiten. Externe Technologieanbieter können eine Unsicherheit in Bezug auf Datensicherheit und die Verfügbarkeit von Softwarelösungen mit sich bringen. In vielen Fällen führt die Abhängigkeit von proprietären Systemen zu Einschränkungen in der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Institutionen. Daher ist es entscheidend, dass Institutionen wie der IStGH Strategien entwickeln, um alternative, unabhängige Technologien zu implementieren und ihre Prozesse zu digitalisieren.

Eine der Lösungen, die innerhalb des Rahmens der digitalen Souveränität diskutiert werden, sind europäische Softwarelösungen. Diese bieten nicht nur den Vorteil der Verfügbarkeit und Anpassungsfähigkeit, sondern sie unterliegen auch strengeren Datenschutzrichtlinien, was für sensible Daten besonders entscheidend ist. Die Nutzung von Open-Source-Software kann zudem die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen und die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen ermöglichen, die den spezifischen Anforderungen des IStGH gerecht werden. Auf diese Weise kann der Gerichtshof nicht nur seine Effizienz steigern, sondern auch sicherstellen, dass sie ihre digitale Souveränität vollständig wahrnehmen und ausbauen.

Der Wechsel zu Open Desk: Hintergründe und Motivation

Der Internationale Strafgerichtshof (ISTGH) hat kürzlich den Entschluss gefasst, Microsoft softwaretechnisch durch die Open Source-Lösung Open Desk zu ersetzen. Diese Entscheidung ist von weitreichender Bedeutung und wird durch mehrere Faktoren motiviert. Ein wesentlicher Grund für diesen Wechsel sind die zunehmenden Sanktionen der USA gegenüber internationalen Organisationen, die sich negativ auf die Bedienbarkeit und Verfügbarkeit proprietärer Softwarelösungen auswirken können. Der ISTGH steht als internationale Institution vor der Herausforderung, seine Unabhängigkeit und Integrität zu wahren, wodurch der Umstieg auf eine Open Source-Lösung besonders charmant erscheint.

Open Source-Software bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter die Transparenz der Quellcodes und die Möglichkeit zur Anpassung an spezifische Anforderungen. Dies steht im markanten Gegensatz zu proprietärer Software, bei der der Hersteller alle Schnittstellen kontrolliert und die Anpassbarkeit stark eingeschränkt sein kann. Der ISTGH sieht in Open Desk nicht nur eine bewährte deutsche Open Source-Lösung, sondern auch eine Strategie, die sowohl die digitalen Souveränität als auch die Compliance mit den wachsenden Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit stärken kann.

Ein weiterer Motivationsfaktor ist das wachsende Bewusstsein für die Herausforderungen der digitalen Abhängigkeit und die Notwendigkeit von Lösungen, die nicht ausschließlich aus den USA stammen. Der Wechsel zu Open Desk ermöglicht dem ISTGH, den Einfluss von großen Technologiekonzernen signifikant zu verringern. Weitere Überlegungen betreffen die langfristige Kostenersparnis, die offene und kollaborative Natur von Open Source-Software, sowie die Möglichkeit, unabhängige Entwickler und Gemeinschaften in den Entwicklungsprozess einzubeziehen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Wechsel zu Open Desk für den ISTGH eine innovative Möglichkeit darstellt, um der eigenen Verantwortung und den Herausforderungen der digitalen Welt gerecht zu werden, während die Zusammenarbeit mit der Open Source-Community gleichzeitig neue Perspektiven für zukünftige Softwareentscheidungen eröffnet.

Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft

Der angekündigte Wechsel des Internationalen Strafgerichtshofs (ISTGH) zu Open-Source-Technologien hat weltweit eine Vielzahl von Reaktionen in der internationalen Gemeinschaft ausgelöst. Diese Entscheidung wird von mehreren Organisationen und Experten begrüßt, die die Notwendigkeit betonen, die Abhängigkeit von US-Technologieanbietern zu verringern. Viele sehen in dieser Maßnahme einen Schritt in Richtung digitale Souveränität, da sie die Kontrolle über kritische Technologien und Daten zurückgewinnen wollen. Der ISTGH wird häufig als Modell für andere internationale Institutionen hervorgehoben und könnte mit seiner Entscheidung Vorbildfunktion übernehmen.

Kritische Stimmen kommen jedoch insbesondere aus dem Bereich der etablierten Technologieanbieter. Experten weisen darauf hin, dass Unternehmen wie Microsoft erheblichen Einfluss auf internationale Organisationen ausüben. Dieser Einfluss wird als problematisch angesehen, da er potenziell die Integrität und Unabhängigkeit der Entscheidungen der Organisationen gefährden könnte. Insbesondere gibt es Bedenken, dass die Abhängigkeit von proprietären Softwarelösungen zu einer Gefährdung der Informationssicherheit führen kann, was in einem sensiblen Umfeld wie dem des ISTGH von enormer Bedeutung ist.

Die Reaktionen variieren jedoch stark, und während einige die Entscheidung des ISTGH aktiv unterstützen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzung und der langfristigen Nachhaltigkeit eines Wechsel zu Open Source. Befürworter argumentieren, dass Open-Source-Lösungen nicht nur kosteneffizienter sind, sondern auch eine größere Transparenz und Überprüfbarkeit bieten. Dies könnte letztlich das Vertrauen in die Arbeit des ISTGH stärken und einen positiven Einfluss auf die weltweite Wahrnehmung internationaler Justiz haben.

Ausblick: Zukunft der digitalen Souveränität im internationalen Kontext

Der Wechsel des Internationalen Strafgerichtshofs (ISTGH) zu Open Source Technologie stellt einen bedeutenden Schritt in der internationalen Landschaft dar. Diese Entscheidung könnte nicht nur den ISTGH selbst, sondern auch andere internationale Institutionen dazu inspirieren, ebenfalls digitale Souveränität durch Open Source Lösungen anzustreben. Durch die Nutzung von Open Source Software können Institutionen flexibler und transparenter agieren, wodurch das Vertrauen in ihre Prozesse und Entscheidungen gestärkt wird. Dies könnte eine Welle der Innovation innerhalb der globalen Gemeinschaft auslösen.

Die Bedeutung der digitalen Souveränität im internationalen Kontext wird besonders deutlich, wenn betrachtet wird, wie europäische Softwarelösungen dazu beitragen können, die Fähigkeiten internationaler Institutionen zu erweitern. Der Trend hin zu mehr Selbstbestimmung in der digitalen Welt könnte bedeuten, dass Länder und Organisationen nicht länger auf proprietäre Software von großen Technologieanbietern angewiesen sind. Stattdessen könnten sie sicherere, anpassbare und kosteneffiziente Alternativen nutzen, die nicht nur nationale Interessen wahren, sondern auch die globale Zusammenarbeit fördern.

Jedoch gibt es Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Die Implementierung von Open Source Software erfordert umfassende Schulungen und Ressourcen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten effektiv mit den neuen Systemen arbeiten können. Ebenso besteht die Gefahr, dass institutionelle Widerstände gegen Veränderungen den Fortschritt hemmen. Gleichzeitig eröffnen diese Herausforderungen auch Chancen. Der ISTGH und ähnliche Organisationen können durch Partnerschaften mit Technologieanbietern und Universitäten Innovationsprojekte initiieren, die die Entwicklung und Implementierung solcher Lösungen unterstützen.

Insgesamt könnte der Wechsel des ISTGH zu Open Source daher als Modell für andere Institutionen dienen und den Diskurs über digitale Souveränität im internationalen Rahmen verstärken.